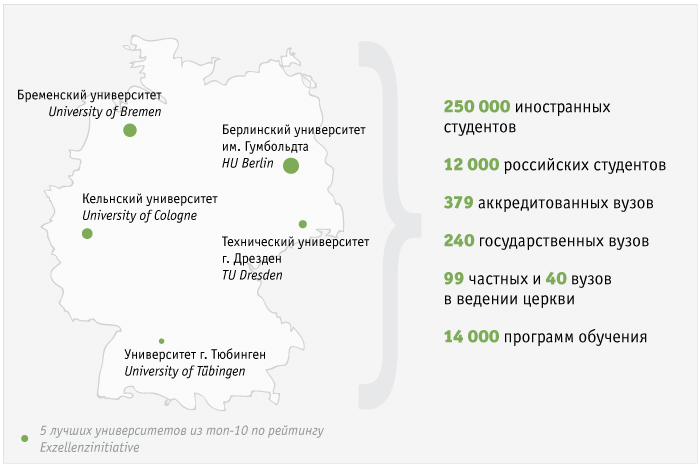

В прошлом году более 12 000 российских студентов уехали на учебу в Германию. По статистике, именно в этой стране на жителей приходится больше всего университетов.

Сотрудники петербургского центра «Германской службы академических обменов» рассказали «Бумаге», как выбрать образовательную программу и вуз, а стипендиаты DAAD — доктор технических наук, инженер лаборатории пищевой химии и студентка-филолог — поделились впечатлениями от учебы и полученного опыта.

![]()

Иллюстрация: Татьяна Тулупенко / «Бумага»

Иллюстрация: Татьяна Тулупенко / «Бумага»

Германская служба университетских обменов — это общественная организация, которая была создана по инициативе университетов Германии. Задача DAAD в сравнении с любым международным отделом любого университета шире — организация объединяет и поддерживает более 230 немецких вузов и одновременно распределяет стипендии и для немецких, и для иностранных студентов.

В России представительство «Германской службы академических обменов» открылось в 1993 году в Москве. В 2000-х годах появилось два информационных центра — в Новосибирске и Петербурге. В скором времени появится третий офис в Казани.

Петербургский информационный центр был организован при РГПУ имени Герцена. Задачи центров и представительств схожи — сотрудники консультируют по вопросам стипендиальных программ, проводят тестирование на знание языка и организуют образовательные выставки, презентации в вузах и встречи с немецкими лекторами, естественно, на бесплатной основе.

Фото: Анастасия Авдеева / «Бумага»

Фото: Анастасия Авдеева / «Бумага»

В Петербурге со студентами и учеными, которые собираются подавать на стипендии DAAD, работают доктор Михаэль Кляйнеберг, Ирина Ситникова и Екатерина Белозерова. Они рассказали о том, как оформлять заявку, рассчитывать бюджет поездки и, вообще, провести время с пользой.

![]()

Востребованные специальности

Востребованные специальности

Конъюнктура на данный момент во всем мире одинакова. Наиболее востребованными направлениями на рынке труда остаются IT-технологии, химия, физика, медицина, инженерия. Согласно нашему опыту, наиболее часто российские студенты хотят изучать в Германии экономические и инженерные специальности, медицину, графический дизайн, фотографию. Конечно, однозначного совета, что лучше изучать в Германии, дать нельзя: во-первых, безусловно, необходимо исходить из собственных предпочтений в сочетании со способностями, а во-вторых, в Германии свыше 350 вузов, которые предлагают качественное образование по всем направлениям.

С 2005 года был дан старт проекту «Инициатива совершенства» (Exzellenzinitiative). В результате целого комплекса отборочных процедур, исходя из разных критериев, были отобраны «элитарные» вузы Германии.

Zeit или DAAD.

Подготовка к учебе в Германии

Для поступления в немецкие вузы после получения степени бакалавра или магистра экзамены сдавать не нужно. Поступление проходит на основе изучения пакета документов, в который входят дипломы о предыдущем образовании, отражающие академическую успеваемость соискателя учебного места. Как правило, заявка включает в себя следующие документы:

— заполненный формуляр заявления (скачивается с сайта вуза);

— заверенную копию аттестата зрелости и заверенный перевод аттестата зрелости на немецкий язык;

— справку о знании немецкого языка (оригинал или заверенную копию);

— выписку из зачетки, переведенную на немецкий язык.

Исключения составляют творческие вузы, которые предусматривают прохождение творческого конкурса. Медикам иногда также требуется сдать специальный тест.

Если речь идет о первом высшем образовании, то ситуация сложнее: система среднего образования в России охватывает 11 лет, а в Германии 12–13 лет, поэтому российский аттестат зрелости не дает прямого доступа в немецкий вуз. Необходимо получить «Право на допуск к обучению в вузе» — Hochschulzugangsberechtigung. За этим длинным немецким словом кроется очень простая вещь: свидетельство об окончании средней школы, которое позволяет получить высшее образование. В Германии это общий аттестат зрелости (allgemeine Hochschulreife или Abitur) или специальный аттестат зрелости, дающий право на поступление в университеты прикладных наук (Fachhochschulreife). Аттестат можно получить, поступив в российский вуз (государственный или аккредитованный частный) на ту специальность, которую в дальнейшем планируете изучать в Германии, или в колледж предвузовской подготовки (Studienkolleg) в Германии.

Обычный российский аттестат зрелости дает прямой допуск в немецкий вуз после двух лет дневного обучения в российском вузе или после одного года обучения в российском вузе и одного года обучения в колледже предвузовской подготовки (Studienkolleg) в Германии. Российский аттестат зрелости с отличием (медалью) или аттестат об окончании школы с углубленным изучением немецкого языка (DSD-Schule) дает прямой допуск в немецкий вуз после одного года обучения в колледже предвузовской подготовки (Studienkolleg) в Германии без предварительного обучения в российском вузе или после двух лет дневного обучения в российском вузе.

Кстати, на творческие специальности особо одаренных иногда принимают и без права на допуск к обучению в вузе. Но им нужно представить образцы своих работ или пройти тестирование. В данный момент требования к иностранным абитуриентам у немецких вузов очень разные, поэтому необходимо заранее проконсультироваться в международном отделе — Akademisches Auslandsamt — выбранного вами вуза.

Подготовка к учебе в Германии

Для поступления в немецкие вузы после получения степени бакалавра или магистра экзамены сдавать не нужно. Поступление проходит на основе изучения пакета документов, в который входят дипломы о предыдущем образовании, отражающие академическую успеваемость соискателя учебного места. Как правило, заявка включает в себя следующие документы:

— заполненный формуляр заявления (скачивается с сайта вуза);

— заверенную копию аттестата зрелости и заверенный перевод аттестата зрелости на немецкий язык;

— справку о знании немецкого языка (оригинал или заверенную копию);

— выписку из зачетки, переведенную на немецкий язык.

Исключения составляют творческие вузы, которые предусматривают прохождение творческого конкурса. Медикам иногда также требуется сдать специальный тест.

Если речь идет о первом высшем образовании, то ситуация сложнее: система среднего образования в России охватывает 11 лет, а в Германии 12–13 лет, поэтому российский аттестат зрелости не дает прямого доступа в немецкий вуз. Необходимо получить «Право на допуск к обучению в вузе» — Hochschulzugangsberechtigung. За этим длинным немецким словом кроется очень простая вещь: свидетельство об окончании средней школы, которое позволяет получить высшее образование. В Германии это общий аттестат зрелости (allgemeine Hochschulreife или Abitur) или специальный аттестат зрелости, дающий право на поступление в университеты прикладных наук (Fachhochschulreife). Аттестат можно получить, поступив в российский вуз (государственный или аккредитованный частный) на ту специальность, которую в дальнейшем планируете изучать в Германии, или в колледж предвузовской подготовки (Studienkolleg) в Германии.

Обычный российский аттестат зрелости дает прямой допуск в немецкий вуз после двух лет дневного обучения в российском вузе или после одного года обучения в российском вузе и одного года обучения в колледже предвузовской подготовки (Studienkolleg) в Германии. Российский аттестат зрелости с отличием (медалью) или аттестат об окончании школы с углубленным изучением немецкого языка (DSD-Schule) дает прямой допуск в немецкий вуз после одного года обучения в колледже предвузовской подготовки (Studienkolleg) в Германии без предварительного обучения в российском вузе или после двух лет дневного обучения в российском вузе.

Кстати, на творческие специальности особо одаренных иногда принимают и без права на допуск к обучению в вузе. Но им нужно представить образцы своих работ или пройти тестирование. В данный момент требования к иностранным абитуриентам у немецких вузов очень разные, поэтому необходимо заранее проконсультироваться в международном отделе — Akademisches Auslandsamt — выбранного вами вуза.

Стипендии и расходы студента

Обучение почти во всех колледжах бесплатное. Но студенты должны платить обязательный для всех семестровый взнос (Semesterbeitrag) — от 50 до 250 €. Благодаря этому взносу студенты могут за умеренную плату пользоваться такими социальными благами, как студенческие столовые, общежития и проездные билеты. С 2005 года в некоторых федеральных землях Германии взимается плата за обучение в государственных вузах (Studiengebühren, Studienbeiträge) — максимум 500 € в семестр. В некоторых федеральных землях вузы взимают со студентов административный взнос (Verwaltungskostenbeitrag) в размере 40–50 € за обработку документов.

Подготовка к отправке документов потребует определенных расходов. В первую очередь это оформление переводов и заверение копий. Если необходимо сдавать тесты на знание языка, то нужно учитывать, что эта услуга платная. Тест TOFEL стоит 185 $, тест TestDaF — 5800 рублей. Затем необходимо отправить документы в Германию. Сделать это можно различными способами: Почта России, WESTPOST, FedEx, DHL. В зависимости от перевозчика затраты разные.

Некоторые вузы сотрудничают с организацией uni-assist, которая принимает и обрабатывает документы вместо вуза. Можно подать заявку сразу в несколько вузов, предоставив в uni-assist всего один комплект документов, сэкономив время. Обработка заявки в первый вуз стоит 68 €, в каждый последующий 15 €.

Стипендии и расходы студента

Обучение почти во всех колледжах бесплатное. Но студенты должны платить обязательный для всех семестровый взнос (Semesterbeitrag) — от 50 до 250 €. Благодаря этому взносу студенты могут за умеренную плату пользоваться такими социальными благами, как студенческие столовые, общежития и проездные билеты. С 2005 года в некоторых федеральных землях Германии взимается плата за обучение в государственных вузах (Studiengebühren, Studienbeiträge) — максимум 500 € в семестр. В некоторых федеральных землях вузы взимают со студентов административный взнос (Verwaltungskostenbeitrag) в размере 40–50 € за обработку документов.

Подготовка к отправке документов потребует определенных расходов. В первую очередь это оформление переводов и заверение копий. Если необходимо сдавать тесты на знание языка, то нужно учитывать, что эта услуга платная. Тест TOFEL стоит 185 $, тест TestDaF — 5800 рублей. Затем необходимо отправить документы в Германию. Сделать это можно различными способами: Почта России, WESTPOST, FedEx, DHL. В зависимости от перевозчика затраты разные.

Некоторые вузы сотрудничают с организацией uni-assist, которая принимает и обрабатывает документы вместо вуза. Можно подать заявку сразу в несколько вузов, предоставив в uni-assist всего один комплект документов, сэкономив время. Обработка заявки в первый вуз стоит 68 €, в каждый последующий 15 €.

Расходы студента на подготовку к учебе в Германии

| Прохождение теста на знание языка TestDaF |  |

около 150 евро |

| Семестровый взнос | |

от 50 до 250 евро |

| Административный взнос | 40–50 евро | |

| Плата за обучение | 500 евро/семестр | |

| Обработка документов в вуз | 68 евро |

Расходы студента на проживание в Германии

| Жилье | 260 евро | |

| Еда |  |

150 евро |

| Одежда | 50 евро | |

| Интернет, телефон |  |

40 евро |

| Страховка | около 80 евро | |

| Рабочие материалы |  |

120 евро |

| Развлечения, спорт |  |

60 евро |

Истории стипендиатов

Кто: Мария Кононова, преподаватель Политехнического университета.

Где: Университет Фредерикана в Карлсруэ.

Направление: строительство, экологический мониторинг ГЭС.

Стипендия: DAAD на год.

Доктор технических наук Мария Кононова впервые поехала в Германию в 1993 году, когда в Москве было открыто представительство DAAD. Тогда она была аспиранткой кафедры гидроэлектроэнергетики в Политехническом университете и готовилась к защите кандидатской диссертации. Когда Мария практически заканчивала диссертацию, у нее возникли сомнения: насколько результаты ее работы отвечают современности? Получив от DAAD стипендию в 15 000 немецких марок (на эти деньги, вспоминает Мария, многие студенты покупали и везли из Германии машины), она отправилась в Карлсруэ — город, названный в 93-м году зоной технологического развития Германии.

— Это были непростые годы, и в нашей библиотеке были исключительно публикации советских авторов, — рассказывает Мария. — Потоки информации были ограничены. Я поняла, что единственный вариант — стажировка за рубежом. В Карлсруэ у меня была возможность наблюдать за всеми исследованиями, которые проводились в университете, — сотрудники занимались водным строительством, гидроэлектростанциями. Там я впервые села за современный компьютер четвёртого поколения с Windows 95. Особенно памятно знакомство с известным ученым, профессором Эмилем Мошани, который создал там свою школу гидроэлектростроительства. Он сказал, что для моего исследования нужно познакомиться с опытом, накопленным в Германии, Швейцарии, Австрии. Благодаря стипендии я получила возможность посетить эти объекты ГЭС, и DAAD оплатила мне все командировочные расходы.

После возвращения домой у меня отпали любые сомнения: выслушав мой отчет в Политехническом, мне сказали, что объем информации, который я могла тогда отдать в научный мир, был шире и больше моей темы. В итоге я защитила кандидатскую на тему экологического мониторинга автоматизированных систем управления технологическими процессами гидроэлектростанции и затем докторскую по тем материалам и опыту, который я получила во время стажировки.

Сейчас Мария Юрьевна преподает на родном инженерно-строительном факультете и каждому студенту рекомендует при первой же возможности отправиться учиться в технические вузы Германии, Каталонии, Франции или Италии: по мнению преподавателя, только лично познакомившись с передовыми разработками этих стран, пообщавшись с лучшими профессорами и студентами, универсант может найти себя и свое научное призвание.

Доктор технических наук Мария Кононова впервые поехала в Германию в 1993 году, когда в Москве было открыто представительство DAAD. Тогда она была аспиранткой кафедры гидроэлектроэнергетики в Политехническом университете и готовилась к защите кандидатской диссертации. Когда Мария практически заканчивала диссертацию, у нее возникли сомнения: насколько результаты ее работы отвечают современности? Получив от DAAD стипендию в 15 000 немецких марок (на эти деньги, вспоминает Мария, многие студенты покупали и везли из Германии машины), она отправилась в Карлсруэ — город, названный в 93-м году зоной технологического развития Германии.

— Это были непростые годы, и в нашей библиотеке были исключительно публикации советских авторов, — рассказывает Мария. — Потоки информации были ограничены. Я поняла, что единственный вариант — стажировка за рубежом. В Карлсруэ у меня была возможность наблюдать за всеми исследованиями, которые проводились в университете, — сотрудники занимались водным строительством, гидроэлектростанциями. Там я впервые села за современный компьютер четвёртого поколения с Windows 95. Особенно памятно знакомство с известным ученым, профессором Эмилем Мошани, который создал там свою школу гидроэлектростроительства. Он сказал, что для моего исследования нужно познакомиться с опытом, накопленным в Германии, Швейцарии, Австрии. Благодаря стипендии я получила возможность посетить эти объекты ГЭС, и DAAD оплатила мне все командировочные расходы.

После возвращения домой у меня отпали любые сомнения: выслушав мой отчет в Политехническом, мне сказали, что объем информации, который я могла тогда отдать в научный мир, был шире и больше моей темы. В итоге я защитила кандидатскую на тему экологического мониторинга автоматизированных систем управления технологическими процессами гидроэлектростанции и затем докторскую по тем материалам и опыту, который я получила во время стажировки.

Сейчас Мария Юрьевна преподает на родном инженерно-строительном факультете и каждому студенту рекомендует при первой же возможности отправиться учиться в технические вузы Германии, Каталонии, Франции или Италии: по мнению преподавателя, только лично познакомившись с передовыми разработками этих стран, пообщавшись с лучшими профессорами и студентами, универсант может найти себя и свое научное призвание.

Кто: Агата Савелова, выпускница факультета иностранных языков РГПУ имени Герцена.

Где: Университет Касселя.

Направление: германистика.

Стипендия: DAAD, 650 евро.

Год назад студентка Агата поехала на семестр в Германию, чтобы завершить выпускную работу. Девушка писала об особенностях кричалок футбольных болельщиков. Получив стипендию DAAD для германистов, студентка отправилась на полгода в Университет Касселя, чтобы более глубоко изучить язык и лично пообщаться с фанатами.

— Для этой работы нужно было находиться в Германии, потому что важно прочувствовать атмосферу и среду. Я писала о текстах, которые использовали футбольные болельщики Германии. Оказалось, что футбольным болельщикам удается использовать в своих текстах-кричалках психолингвистические средства воздействия, так что они могли повлиять на соперника, свою команду и футбольные законы. Например, когда болельщики требовали разрешить использовать пиротехнику на стадионах, они произносили такой текст: «Легализовать пиротехнику, значит уважать эмоции». Если обратить внимание на лингвистику, то в этих текстах можно обнаружить набор специфических лингвистических средств. Чтобы это понять, важно было находиться и учиться в Германии. Кроме того, меня поразила та самостоятельность, которой обладают немецкие студенты и которую запросто предоставляют им университеты. Ты можешь не только выбирать курс и предмет, но и форму отчетности — можно сдавать письменный тест или курсовую, а можно ответить на устном экзамене.

Сейчас Агата работает в Русско-немецком центре встреч — преподает язык и рассказывает о культурных особенностях Германии. По словам девушки, без опыта проживания стране было бы сложно рассказывать людям о ее преимуществах и сложностях, с которым приходится сталкиваться иностранцам.

Год назад студентка Агата поехала на семестр в Германию, чтобы завершить выпускную работу. Девушка писала об особенностях кричалок футбольных болельщиков. Получив стипендию DAAD для германистов, студентка отправилась на полгода в Университет Касселя, чтобы более глубоко изучить язык и лично пообщаться с фанатами.

— Для этой работы нужно было находиться в Германии, потому что важно прочувствовать атмосферу и среду. Я писала о текстах, которые использовали футбольные болельщики Германии. Оказалось, что футбольным болельщикам удается использовать в своих текстах-кричалках психолингвистические средства воздействия, так что они могли повлиять на соперника, свою команду и футбольные законы. Например, когда болельщики требовали разрешить использовать пиротехнику на стадионах, они произносили такой текст: «Легализовать пиротехнику, значит уважать эмоции». Если обратить внимание на лингвистику, то в этих текстах можно обнаружить набор специфических лингвистических средств. Чтобы это понять, важно было находиться и учиться в Германии. Кроме того, меня поразила та самостоятельность, которой обладают немецкие студенты и которую запросто предоставляют им университеты. Ты можешь не только выбирать курс и предмет, но и форму отчетности — можно сдавать письменный тест или курсовую, а можно ответить на устном экзамене.

Сейчас Агата работает в Русско-немецком центре встреч — преподает язык и рассказывает о культурных особенностях Германии. По словам девушки, без опыта проживания стране было бы сложно рассказывать людям о ее преимуществах и сложностях, с которым приходится сталкиваться иностранцам.

Кто: Артем Пастухов, старший инженер лаборатории.

Где: Немецкий центр пищевой химии.

Направление: пищевая химия.

Стипендия: DAAD и проект министерства образования «Михаил Ломоносов II».